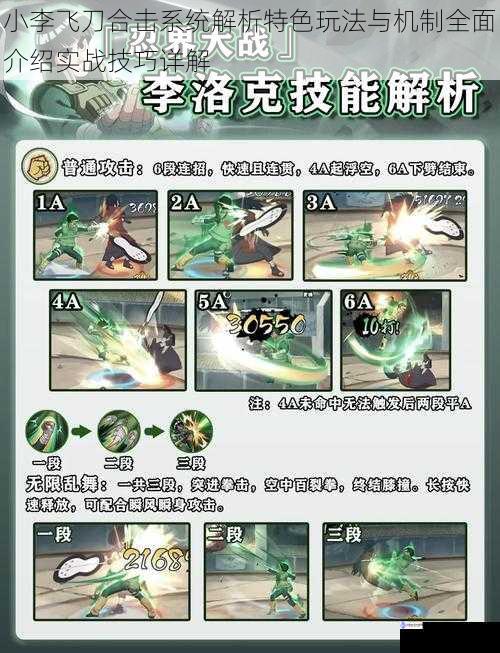

在武侠题材游戏中,"合击系统"作为提升团队协作与策略深度的核心玩法,始终是玩家关注的焦点。以古龙经典IP为背景的小李飞刀系列游戏,其独创的"飞刀合击系统"通过动态连携、内力循环、环境交互三大模块,重新定义了武侠战斗的战术维度。将从机制原理、特色玩法与实战技巧三个层面展开专业解析。

特色玩法:武侠美学的系统化重构

1. 动态连携机制

该系统摒弃传统"预置连招"的线性设计,转而采用"状态触发式"的动态响应逻辑。玩家释放基础技能时,队友若在0.5秒内使用特定招式,即可触发"飞星连携"。例如,当李寻欢施展"流星逐月"进行范围压制时,阿飞若同步发动"疾风突刺",将激活隐藏技"天外飞星",造成真实伤害并附加破甲效果。这种设计既符合原著中"后发先至"的武学理念,又强化了战场临场反应的重要性。

2. 内力循环体系

独创的"三才内力池"将团队内力值合并计算,分为天、地、人三脉循环。当玩家连续触发两次同属性连携技后,第三位成员若发动对应属性的终结技,可激活"周天运转",立即重置全队技能冷却。这种设计迫使玩家在技能释放顺序上进行深度博弈,如在Boss战中,团队常采用"天-天-人"的循环策略,通过牺牲单体爆发换取高频控制。

3. 环境交互系统

战场中的竹林、酒肆、暗器等场景元素均可转化为合击组件。当玩家将敌人击退至特定区域时(如撞向客栈立柱),自动触发"场景连携",造成基于环境硬度的百分比伤害。高阶玩家更会利用"踏雪无痕"轻功制造人造地形,如在湖面冻结区域预设冰面陷阱,配合"飞刀问情"技能形成冰冻连锁。

核心机制:数据驱动的武侠方程式

1. 触发判定算法

合击成功的关键在于帧级时间窗口的把握。系统采用62帧/秒的离散型判定机制,当两个技能的光效粒子在空间轨迹上交汇时,若满足"相位重叠度≥73%"且时间误差≤8帧,则触发完美合击。这种设计使得高端对局中,玩家需要通过预读动作前摇来精确同步时序。

2. 伤害增益模型

合击伤害遵循非线性叠加公式:

`总伤害=基础值×(1+连携系数)^n + 破防值×内力差修正`

其中连携系数随连续触发次数呈指数衰减,迫使玩家在追求连击数与伤害效率间寻找平衡点。当团队内力差超过临界值(通常为35%)时,会触发"内力反噬"Debuff,这要求成员间需保持动态内力均衡。

3. 冷却补偿机制

每次成功合击可缩减其他技能12%的基础冷却,但该效果存在"熵增惩罚"——随着战斗时间延长,缩减效率会按对数曲线衰减。这使得持久战中,玩家需要计算技能释放的最佳时间节点,如在副本最终阶段保留核心合击技应对狂暴机制。

实战技巧:从基础到大师的进阶之路

1. 角色定位策略

建议组建"三角战术单元":

在九人团本中,可分解为三个独立单元进行区域协作,通过"链式合击"实现伤害传导。

2. 时序控制方法论

职业战队常用"三二一"呼吸节奏训练法来统一团队时序感。

3. 应变决策模型

建立"三级优先级决策树":

① 当内力差>30%时优先平衡循环

② 敌方血量低于20%时激活斩杀连携

③ 遭遇群体控制时强制触发场景解控技

在论剑模式中,可故意制造15%的内力差诱使对手触发反噬,再通过"移花接木"心法转移Debuff。

系统边界与战术演化

该系统的设计上限体现在"混沌补偿"机制——当团队合击成功率超过82%时,会激活隐藏的"破碎虚空"状态,所有技能转化为无消耗模式,但同步要求提升至4帧误差以内。这种设计既为顶尖玩家提供突破空间,也维护了系统的平衡性。

随着赛季更迭,开发团队通过引入"五行生克连携"与"气势压制系统",持续拓展战术维度。未来或将结合AI学习算法,实现动态难度调整,使合击系统成为永不过时的战术沙盒。

小李飞刀合击系统通过将武侠哲学转化为精密的游戏机制,成功构建了兼具操作深度与策略广度的战斗生态。从基础连携到时空博弈,每个层级都渗透着"无招胜有招"的武学至理,这或许正是数字时代对传统武侠精神的最佳诠释。