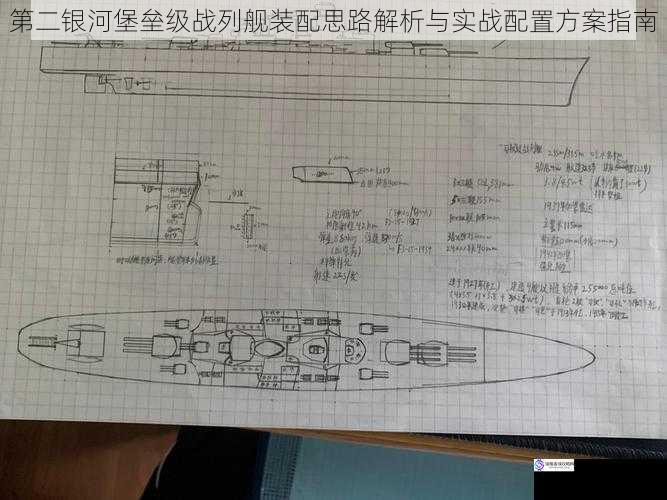

在第二银河的战略体系中,堡垒级战列舰凭借其卓越的防御特性和战术延展性,始终占据着舰队核心的位置。作为兼具护盾抗性与火力投射能力的重装平台,其装配方案需要平衡攻防效能、能量管理及战术适配三大维度。将该舰型的装备选择逻辑,并提供经实战验证的配置方案。

基础属性与战术定位

堡垒级战列舰的船体特性决定了其作为舰队盾墙的核心价值:基础护盾量位列同级舰船前30%,能量栅格输出功率达到1800MW,而特有的护盾回充装置效能提升15%的被动技能,使其在持久战中具有显著优势。战术定位应侧重于阵地战控制、火力节点支撑与区域拒止作战,而非快速机动突袭。

装配核心思路

1. 护盾系统优化:优先选择T3级自适应护盾发生器,配合双联装护盾回充器形成基础防御体系。建议保留10%能量冗余以应对紧急过载需求,在遭遇集火时可通过临时超载将护盾恢复速率提升至基础值的220%。

2. 武器系统协同:鉴于堡垒级的转向速率限制(基础值0.12 rad/s),建议采用固定式大型磁轨炮作为主武器系统。其1600m的有效射程与穿甲特性,配合舰船自带的弹道计算机(+12%命中率修正),可在中距离交火中保持稳定输出。

3. 推进系统适配:选用T2级矢量推进器而非跃迁引擎,确保在阵地战中维持0.8AU/s的战术机动能力。推进器能耗需控制在总输出功率的18%以内,避免影响武器系统持续运作。

4. 电子战模块选择:战术干扰器的优先级高于护盾增强装置。配备频率干扰型ECM可降低敌方15%火力精度,其干扰范围应覆盖舰船自身半径30km区域,形成有效的电子防护圈。

典型配置方案解析

(以下配置均基于T3级组件,需注意技能等级匹配)

1. 火力压制型配置

该配置通过强化暴击概率(+8%)和穿深修正(+22%),在攻坚作战中可穿透多数巡洋舰的装甲阈值。需注意保持与敌方舰队1.2-1.5km的距离带,避免进入近程武器有效射程。

2. 持久防御型配置

此方案将护盾抗性提升至基础值的185%,配合过载核心的瞬时护盾增幅(持续8秒,CD120秒),可抵御敌方主力舰的集火攻击。激光武器系统确保在护盾维持状态下仍保有持续输出能力。

3. 战术支援型配置

专为小队作战设计的配置方案,通过协调矩阵为友军提供6%全属性加成。疾速炮(射速+25%)配合导弹的AOE特性,可有效压制敌方护卫舰集群。需注意保持阵型中央位置以确保支援范围覆盖。

实战应用要点

1. 遭遇战应对策略:启动推进器进行45°角侧向机动,同步激活护盾回充装置。优先锁定敌方巡洋舰级别目标,利用磁轨炮的穿甲特性破坏其推进系统。

2. 阵地战操作规范:建立半径20km的防御圈,部署自动维修无人机(建议携带4组)。当护盾值低于40%时立即启动应急投射器,并同步请求舰队支援。

3. 小队协同战术:作为阵型锚点时应保持相对静止状态(速度≤0.3AU/s),通过战术扫描为友军驱逐舰提供目标锁定辅助。遭遇敌方电子舰时,立即切换至频率干扰模式。

常见误区警示

1. 能量管理失衡:将超过35%的功率分配给非核心系统,导致武器系统无法维持连续射击。

2. 防御堆叠过度:三重护盾增强器的配置会严重削弱反击能力,实际防御效能提升边际效应明显。

3. 战术定位错误:试图进行高速突袭将暴露转向速率缺陷,遭致敌方火力集中。

堡垒级战列舰的装配精髓在于动态平衡攻防比例,根据战场态势实时调整模块运行状态。建议指挥官在基础配置框架上,结合个人作战风格进行15%-20%的参数微调。定期进行舰队协同演习,实测不同配置在星门攻防、资源点争夺等典型场景中的实战表现,方能真正发挥这艘钢铁巨舰的战略价值。