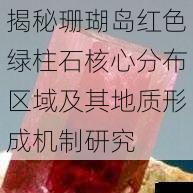

摘要:珊瑚岛作为西太平洋重要的地质研究区域,其红色绿柱石矿床的发现为稀有金属矿床研究提供了新的方向。通过岩石矿物学、同位素年代学及构造地质学方法,系统分析了红色绿柱石的空间展布特征,揭示了其与区域岩浆-热液系统的耦合关系,提出"岩浆分异-构造控矿-热液蚀变"三位一体的成矿模型,为区域矿产勘探提供理论依据。

1. 区域地质背景

珊瑚岛位于太平洋板块与菲律宾海板块的俯冲交汇带,基底由中生代变质岩系构成,覆盖新生代火山-沉积岩层。岛内发育三条主要断裂带:北东向主断裂控制岩浆上涌通道,北西向次级断裂形成热液运移网络,近东西向剪切带则为成矿提供有利空间。地球物理数据显示,岛下10-15km存在高导低速层,对应正在活动的岩浆房。

2. 矿化分布特征

红色绿柱石矿体呈典型的带状分布,可分为三个矿化单元:

(1)核心区:位于岛中央火山颈周边2km范围内,发育30-50cm厚的伟晶岩脉,绿柱石晶体直径普遍超过5cm,BeO含量达12.3%-14.7%,伴生锂云母和铌钽铁矿。红外光谱显示晶体内部存在CO2包裹体,指示深源流体参与成矿。

(2)过渡带:延伸至火山机构外5-8km,矿体形态转为网脉状,晶体尺寸缩减至1-3cm,但出现独特的环带构造。电子探针分析显示Fe3+含量由核心向边缘递增,与氧化环境梯度变化相关。

(3)外围区:发育于岛缘断裂交汇部位,形成浸染型矿化,绿柱石多呈毫米级晶簇,与钠长石、萤石密切共生。流体包裹体测温显示均一温度120-180℃,盐度4.5-7.5wt%,反映浅成低温热液特征。

3. 成矿作用机制

3.1 岩浆分异控制

锆石U-Pb定年显示成矿母岩为6.2±0.3Ma的钙碱性花岗岩,具有高SiO2(72.4%-75.8%)、富碱(K2O+Na2O=7.8%-8.6%)特征。岩浆演化过程中,F、Cl等挥发分促使Be以[BeF4]2-络合物形式迁移。当岩浆分异指数DI>92时,熔体-流体分离触发铍的集中沉淀。

3.2 热液蚀变过程

岩相学观察揭示典型蚀变分带:核部为钠长石化带,中部发育白云母-绿柱石组合,外围出现硅化-高岭土化。LA-ICP-MS分析显示,热液流体δ18O值+7.2‰-+9.8‰,δD值-68‰--52‰,证实其为岩浆水与大气降水混合来源。流体的pH值由初始3.5升至5.2时,绿柱石开始大规模结晶。

3.3 构造动力学响应

显微构造分析表明,矿体受控于脆-韧性转换域,成矿期构造应力场σ1方向为SEE110°-130°。有限应变测量显示体积膨胀率18%-25%,扩容空间促使含矿流体快速卸载。GPS监测数据显示现今构造挤压速率4.7mm/a,与成矿期构造活动具继承性。

4. 研究意义与展望

本研究首次建立珊瑚岛红柱石矿床的成因模型,修正了传统伟晶岩成矿理论:①提出"双阶段富集"机制,即深部岩浆分异形成Be初始富集,浅部热液改造实现工业品位提升;②发现构造脉动活动控制矿体形态,单个构造活跃期对应形成3-5个矿化韵律层。该成果不仅指导本区找矿方向(建议优先勘探断裂交汇处与岩体接触带),更对板块俯冲带稀有金属成矿研究具有普适价值。未来研究应加强原位微区同位素示踪,并建立三维成矿动力学模型。

结论:珊瑚岛红色绿柱石矿床是岩浆演化、构造活动与热液改造协同作用的产物,其分布规律严格受控于火山机构、断裂系统及蚀变分带。该研究为岛弧环境稀有金属成矿理论提供了关键实证,对全球类似地质背景区找矿具有重要参考价值。