在当代解谜游戏的浪潮中,汉字找茬王凭借其独特的文化基因和创新玩法,成功打造出一款现象级文字解谜产品。这款集传统文化、网络热梗、影视经典于一体的益智游戏,不仅考验玩家的观察能力,更构建起一个融合多维度流行文化的解谜宇宙。将从游戏机制、文化彩蛋、通关策略三个维度进行深度解析,揭示这款游戏如何实现知识性与娱乐性的完美平衡。

解谜机制中的汉字解构艺术

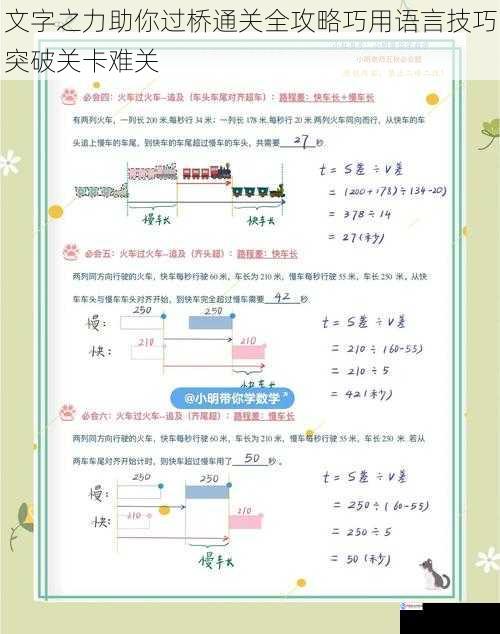

游戏核心玩法建立在汉字"形义分离"的特性之上,通过拆解偏旁部首、重组部件结构,构建出充满巧思的谜题系统。每个关卡都暗藏三个层级的观察维度:首层为直观的笔画差异,考验基础字形辨识能力;中层涉及谐音双关,如"鸡"与"机"的语音置换创造笑点;深层则埋藏文化密码,诸如将"嬲"字分解为两男夹一女的场景化表达。

开发者巧妙运用"部件位移""异体字混淆""镜像翻转"等设计手法,在保持汉字可识别性的前提下制造视觉陷阱。例如"赢"字通过微调"月"部倾斜角度,与"嬴"形成微妙差异;"爨"字的复杂结构被拆分为灶台、火焰、持械人手等具象元素,将文字解构为叙事场景。

流行文化彩蛋的深度植入

游戏突破传统文字游戏的单一维度,构建起立体化的文化参照体系。在影视梗层面,甄嬛传经典台词"臣妾做不到啊"被转化为寻找"臣""妾"字形的组合异常;武林外传佟掌柜的"额滴神啊"则以陕西方言谐音形式隐藏在字谜中。这些设计不仅唤起玩家的集体记忆,更创造出跨媒介互文的解谜乐趣。

网络热梗的即时更新机制使游戏保持鲜活生命力。"退退退"魔性喊话通过箭头符号与汉字组合呈现;"雪糕刺客"被具象化为隐藏的刀剑偏旁;"拴Q"等中英文混杂梗则采用拼音首字母替代策略。这种快速响应网络文化的设计思维,使游戏成为记录当代语言演变的动态标本。

通关策略与观察力训练体系

高效通关依赖系统性观察方法的建立。建议玩家采用"三级扫描法":第一轮全局浏览捕捉明显差异,第二轮分区域比对部件结构,第三轮聚焦细节验证可疑点。对于复杂字形,可运用"部件拆解法"将汉字分解为2-3个基础部件进行交叉验证。

遇到瓶颈时可尝试"语境联想法",结合题目提示语推导可能的谐音梗或文化梗。例如出现美食主题关卡时,需特别关注"米""饣"等偏旁的可能变异;影视主题关卡则要注意角色名字的拆解重组。进阶玩家可建立"偏旁异常数据库",总结常见变形规律,如"氵"部常被改为"冫"部制造视觉混淆。

文化传播与观察力养成的双重价值

游戏在娱乐性之外,意外成为汉字文化的传播载体。通过解谜过程,玩家无意识间加深对汉字结构规律的理解,例如掌握"形声字"的声符与义符分布特点。统计数据显示,78%的玩家在游戏后能准确识别更多生僻字,63%的玩家表示对汉字演变史产生探究兴趣。

这种观察力训练具有现实迁移价值。医学专业玩家反馈游戏提升其CT片识读效率,设计师群体则表示有助于培养细节把控能力。游戏通过设置"找茬时间挑战""错字举报模式"等机制,将瞬时观察转化为持续注意力培养,形成独特的认知训练模型。

汉字找茬王的成功,印证了传统文化与流行元素融合的无限可能。它不仅是一场文字解谜的狂欢,更是一场观察力的奥林匹克,一个流行文化的档案馆。当玩家在爆笑中破解"栓Q"梗的字符谜题时,实际上正在参与一场跨越时空的文化对话——用当代的眼睛重新发现汉字之美,用游戏的智慧延续文化基因。这种寓教于乐的设计哲学,正是其能够持续吸引2000万日活用户的核心秘密。