跨越时空的符号密码:神符系统的起源

人类文明对符号的崇拜与运用可追溯至原始社会。考古证据显示,距今1.2万年前的土耳其哥贝克力石阵已出现具有仪式功能的雕刻符号。在美索不达米亚乌鲁克时期(公元前3400年),神庙祭司用楔形文字符号记录占卜结果,这些符号逐渐演变为兼具实用与神性的"天命符"。中国良渚文化玉琮上的神徽图案,则展现了东方早期神符体系"纹以载道"的典型特征。

青铜时代的神符系统呈现地域分化:古埃及亡灵书中的圣书体符号具有引导灵魂的仪式功能;中国商周甲骨文在占卜过程中产生"甲骨兆纹-文字释读"的双重符号系统;中美洲玛雅文明的历法符号与祭祀仪式紧密结合。这些早期实践确立了神符作为"人神沟通媒介"的核心属性。

从神秘主义到系统建构:神符体系的演变轨迹

轴心时代(公元前800-200年)的哲学突破推动神符系统转型。道家"符箓"体系在太平经中形成"云篆天书—丹道修炼—斋醮科仪"三位一体结构;印度奥义书将梵文种子字(Bīja)与脉轮理论结合;希伯来卡巴拉学派发展出基于22个希伯来字母的"生命之树"符号体系。这一时期的神符开始具备明确的哲学解释框架。

中世纪宗教融合催生新形态:中国道教吸收佛教曼荼罗创造"灵宝五符";伊斯兰教苏菲派将几何图案发展为"神圣几何"符号体系;欧洲炼金术符号系统融合基督教象征与赫尔墨斯主义。15世纪古腾堡印刷术的发明使符咒实现标准化生产,标志神符体系进入大众传播阶段。

符胆·符窍·符脚:神符运作的核心机制

现代符号学研究揭示,有效神符包含三重结构:作为视觉主体的"符胆"(核心符号)、承载咒语能量的"符窍"(加密信息点)、确定作用范围的"符脚"(边界标识)。道教"三勾"符号、卡巴拉四字母神名(Tetragrammaton)、北欧如尼文字(Runes)均符合此结构原理。

能量传导机制研究显示,特定几何排列(如黄金分割比例)能增强符号的谐振效应。法国物理学家本维尼斯特(Jacques Benveniste)的实验表明,经过特殊设计的符号组合可影响水的结晶形态。这为理解"符水治病"现象提供了科学视角。

解构与重构:神符系统的现代转型

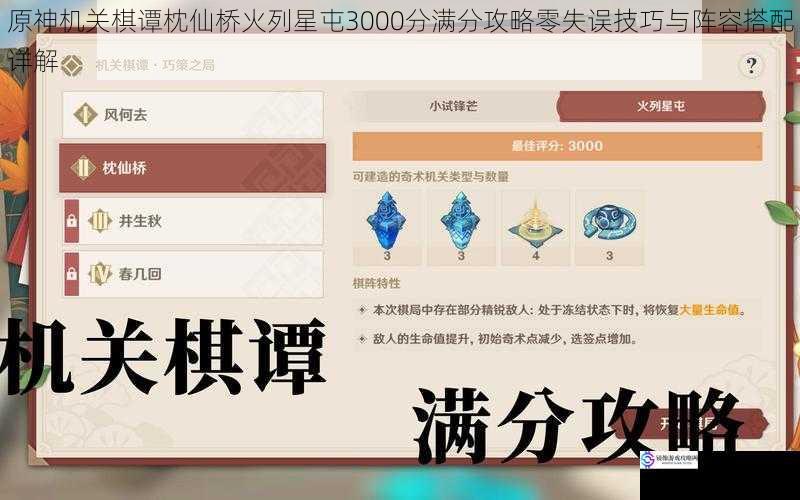

在文化创意领域,故宫博物院开发的"符咒AR导览系统"运用增强现实技术还原道教斋醮仪式;神秘海域原神等游戏将神符元素融入解谜机制设计;NFT数字艺术市场涌现出基于区块链的加密神符作品,如CryptoPunks对如尼文字的现代演绎。

神经科学研究发现,曼陀罗图案能诱发α脑波增强(10-12Hz),这种状态与冥想效果存在正相关。美国约翰·霍普金斯大学开发的MBSR(正念减压疗法)中,符号凝视已成为标准治疗模块。在材料科学领域,石墨烯微结构仿照道教"先天八卦"排列时,展现出异常量子霍尔效应。

结语:永恒的人神对话

从红山文化玉龙到量子计算机的纠错码,人类始终在探索符号背后的宇宙秩序。当VR技术重现敦煌符咒的笔触轨迹,当AI解码伏尼契手稿的加密系统,古老的神符智慧正在数字文明中焕发新生。这种跨越五千年的符号对话,本质上是人类对终极真理的不懈追寻。