在地球表面散布的35万座岛屿中,有超过90%尚未被商业旅游开发,这些隐匿于碧波中的自然瑰宝,正成为当代旅行者探索海洋秘境的首选目标。将深度解析岛屿探秘的科学方法论,结合地质特征与生态规律,为不同需求的旅行者定制个性化探岛方案。

地质奇观解码指南

1. 火山岛屿的岩浆艺术

以日本樱岛、意大利斯特龙博利岛为代表的活火山岛屿,其锥形地貌的形成遵循岩浆黏度与喷发频率的物理规律。最佳观测时段为日出后两小时内,此时火山口喷发的硫化物气体在晨光中呈现独特的金红色光谱。安全观测距离应保持在火山口半径3公里以外,需配备专业防毒面具。

2. 珊瑚环礁的光合密码

马尔代夫环礁的环状结构实为珊瑚虫骨骼的钙质沉积,其生长速率与海水温度呈正相关。浮潜时应关注珊瑚生长线:健康珊瑚呈现蓝紫色荧光(由共生藻类产生),褪色则警示生态异常。建议选择上午9-11时阳光直射时段,此时珊瑚的光合作用达到峰值,水下能见度最佳。

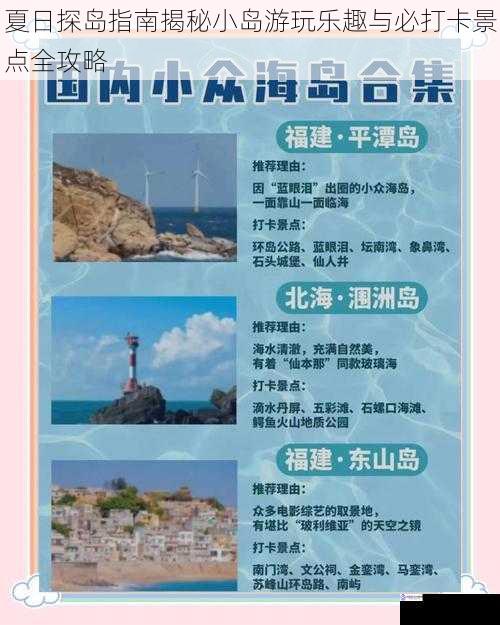

3. 花岗岩岛屿的侵蚀美学

苏格兰斯凯岛、中国东山岛的巨型花岗岩体,其蜂窝状风化痕迹记录着万年海蚀进程。地质学家推荐的观测路线应垂直于主要风向,可观察到最典型的风蚀洞穴群。摄影爱好者可选择潮差最大的大潮日(农历初十五前后),捕捉海浪冲击岩壁形成的30米高雾化奇观。

生态观测黄金守则

1. 海鸟迁徙的时空坐标

北大西洋法罗群岛的管鼻鹱集群,每年6月第三周进入求偶期,其独特的"空中芭蕾"求偶飞行轨迹遵循流体力学原理。观测者需穿戴防眩光眼镜,在距悬崖300米处的26°仰角观测点可获得最佳视野。

2. 潮间带生物的生存智慧

潮汐蟹类的生物钟与月球引力精准同步,在韩国郁陵岛的玄武岩潮间带,每逢朔望大潮可见百万规模的红蟹迁移动态。建议携带红外测温仪,记录不同潮位下的生物活动温度阈值。

3. 海豚声呐的通讯破译

加勒比海银港岛的宽吻海豚种群,使用频率在8-160kHz间的声呐系统进行定位。专业观豚船配备的水听器可实时转换声波信号,旅行者通过解码特定的咔嗒声序列(每秒200-600次为捕食信号),可预判海豚的群体行为。

文化考古的时空切片

1. 巨石文明的星辰密码

复活节岛摩艾石像的排列方位与公元1200年的冬至日出线重合,现代考古学家通过3D激光扫描发现,石像重心偏移2.3°的设计使其具备抗9级强风能力。建议使用星图APP复原古代波利尼西亚人的航海星座体系。

2. 渔村建筑的抗风方程

福建东山岛的古厝群,其37°坡顶与石墙错缝砌筑法,经风洞实验证实可抵御17级台风。建筑学者推荐重点考察山墙的"出砖入石"结构,这种抗震设计使200年古宅在8级地震中位移不超过3厘米。

3. 水下考古的探秘门槛

希腊凯法利尼亚岛的沉船遗址,其木质船体在低氧海水中形成碳酸钙保护层。合法探访需取得CMAAS认证,使用非接触式摄影测量技术,保持与文物2米以上距离。建议选择海水能见度超过15米的平流时段进行观测。

极限运动的物理边界

1. 冲浪板的选择函数

夏威夷北岸的筒状浪突破区,板长(L)与浪高(H)的黄金比例为L=H×2.3。进阶冲浪者应选择环氧树脂材质的三尾鳍短板,其临界速度可达14m/s,入水角度建议控制在67-72°区间。

2. 深潜的氮醉预警

帕劳蓝洞的30米跃变层处,氮分压达到1.6ATA时,潜水员会出现判断力下降。安全停留应遵循1/3法则:每下潜10米进行3分钟适应,使用氦氧混合气时将最大深度控制在MOD公式计算值的80%以内。

3. 岩降的摩擦系数

马耳他戈佐岛的石灰岩海崖,其表面摩擦系数μ随湿度变化在0.35-0.65间波动。专业向导建议使用直径10.5mm的静力绳,确保在60°坡面下降时的制动余量系数大于3。

结语:岛屿探索的本质是人与自然的精密对话。通过理解每座岛屿独特的地质指纹与生态韵律,旅行者将获得超越观光的认知维度。建议携带便携式水质检测笔(监测pH值与盐度)、多光谱相机(记录植被NDVI指数)等科研工具,将每一次探岛转化为可量化的自然观察实验。在2023年全球海平面上升3.4毫米的背景下,这种科学探岛模式将成为可持续旅游的范本。