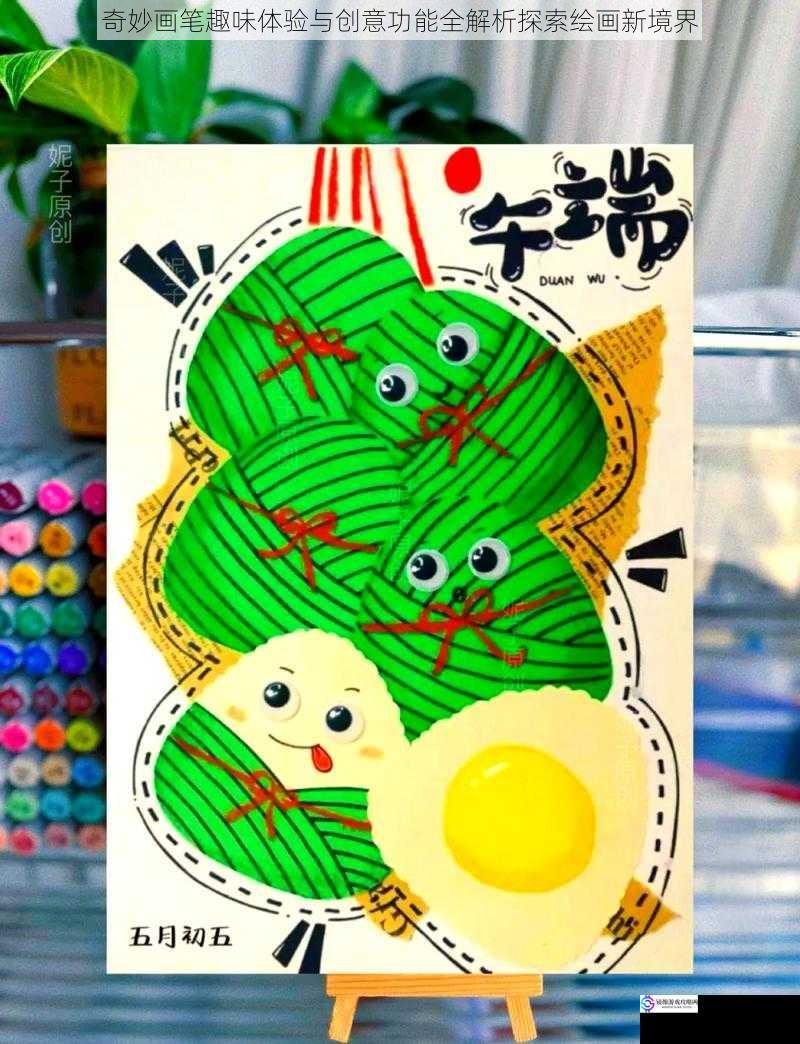

数字绘画工具的革新正在不断打破传统创作的边界,而新一代智能画笔的诞生,将艺术表达推向了一个充满无限可能的维度。将以奇妙画笔趣味体验与创意功能全解析为核心,深度剖析智能绘画工具的技术突破、功能创新及其对艺术创作生态的颠覆性影响,揭示数字时代绘画艺术的全新境界。

技术赋能:从触觉反馈到动态渲染的革新

现代智能画笔的硬件设计已超越传统数位板的单一压感功能。以尖端产品为例,其笔尖采用微米级传感器阵列,支持8192级压感精度的首次引入三维倾斜识别技术。通过内置陀螺仪与加速度计,画笔可实时捕捉用户手腕的倾斜角度与旋转轨迹,模拟真实画笔的侧锋、逆锋等运笔效果。例如,在绘制水墨画时,倾斜笔尖可触发动态墨迹扩散算法,使数字画面呈现出宣纸晕染的层次感。

软件层面,实时渲染引擎的突破性进展解决了传统数字绘画的延迟痛点。通过GPU加速与低延迟通信协议,画笔与屏幕的同步速度提升至毫秒级,甚至能捕捉到用户手腕的细微颤动,实现类似铅笔素描的“纸面摩擦感”。基于AI的动态笔触预测算法可预判用户下一笔的轨迹,提前加载纹理资源,确保复杂笔刷(如油画刀、水彩湿边)的流畅呈现。

创意功能革命:打破媒介限制的跨界工具

新一代绘画软件通过多模态交互设计,重新定义了“画笔”的物理属性。以某款热门应用为例,其核心功能包括:

1. 材质混合引擎

用户可自定义虚拟画布的物理特性,如设定纸张吸水性(0-100%)、画布粗糙度(200-2000目)甚至重力参数。当选择“水彩模式”时,算法会模拟颜料在湿润纤维间的毛细扩散;切换至“金属蚀刻”模式,笔触则自动生成氧化反应与腐蚀纹理。

2. AR空间绘画

借助AR眼镜或手机摄像头,画笔可将二维创作延伸至三维空间。艺术家可在真实环境中“悬挂”虚拟画布,或直接以空气为媒介进行立体作画。该技术已应用于舞台美术设计领域,设计师能在剧场实地构建动态投影草图,实时调整光影角度与透视关系。

3. AI辅助构图系统

通过分析用户草图的结构特征,AI可生成多种构图方案。例如,当用户绘制人物半身像时,系统会基于黄金分割比例自动生成背景元素建议,或推荐符合画面情绪的色彩搭配。值得注意的是,AI在此过程中仅作为“创意协作者”,所有决策权仍由用户掌控,避免了算法对艺术表达的过度干预。

趣味体验设计:让创作成为游戏化探索

为降低数字绘画的学习门槛,开发者将游戏化机制融入工具设计。某儿童绘画应用采用动态难度调节系统,根据用户年龄与技能水平自动匹配笔刷复杂度:初学者使用蜡笔工具时,系统会智能修正线条抖动;进阶用户启用高级油画笔时,则需自主控制颜料的虚拟厚度与干燥速度。

更具突破性的是多感官反馈技术。当用户使用“火焰笔刷”绘制篝火时,画笔内置的微型马达会模拟火焰跳跃的振动频率,设备扬声器同步释放木柴燃烧的细微爆裂声。这种视听触觉的联动,使数字创作过程获得接近真实场景的沉浸感。

社交功能的创新也值得关注。实时协作画布允许多用户在同一虚拟空间创作,每位参与者的笔触会以不同颜色轨迹显示,并支持语音交流与表情互动。在2023年威尼斯双年展上,艺术家团队曾通过该功能完成跨大洲的集体即兴创作,作品最终以NFT形式拍卖,引发学界对“分布式艺术”的激烈讨论。

行业影响:重新定义艺术与技术的边界

智能画笔的进化正在重塑多个领域:

未来展望:量子计算与神经接口的无限可能

随着量子计算芯片的小型化,下一代画笔或将实现纳米级精度渲染。理论上,1024量子位的处理器能在0.1秒内完成超写实级毛发细节的生成,彻底突破现有GPU的算力瓶颈。更前瞻的探索聚焦于神经信号直连技术,实验表明,通过植入式电极捕捉视觉皮层信号,艺术家可直接将脑内意象转化为数字画面。尽管伦理争议尚存,这种“意念绘画”已在美国麻省理工学院媒体实验室取得初步突破。

数字绘画工具的创新从未停歇,奇妙画笔所代表的不仅是技术迭代,更是一场关于人类创造力的解放运动。当算法成为新的颜料,数据流动化为笔触的延伸,艺术创作的终极命题或许将回归本质:在虚实交融的疆域中,如何让技术服务于人类最原始的想象冲动。这场探索,注定会继续拓展绘画艺术的认知边疆。