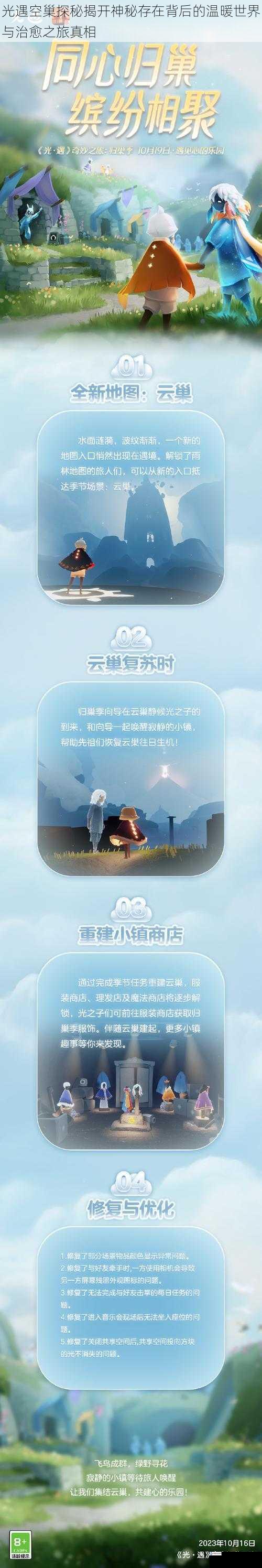

在光遇持续演化的元宇宙中,"空巢"场景的诞生标志着游戏叙事从物理空间向心理空间的重大跃迁。这个被遗弃的云端聚落,以其残破的飞檐斗拱与流动的星云物质,在视觉层面解构了传统游戏场景的设计范式,却在更深层次上构建起后现代社会的精神疗愈场域。

空间解构中的情感重构

空巢场景的建筑语言呈现出典型的解构主义特征:断裂的廊桥悬浮于量子云团,破碎的陶罐溢出液态星光,这些反物理常规的意象构成隐喻性极强的叙事装置。TGC工作室通过非对称视轴设计与动态重力系统,让玩家在失序的几何体中重新建立空间认知。这种刻意制造的认知失调,实则是对现实世界规训体系的艺术解构——当玩家在颠倒的钟楼间展翼穿梭时,实质是在进行潜意识层面的认知重组。

场景中的交互节点设计颠覆了传统解构主义建筑的冰冷感。布满裂痕的陶土墙体内嵌着发光孢子群落,玩家触碰时会触发粒子喷发动画,这种有机体与无机物的共生关系,暗合了德国哲学家本雅明"废墟辩证法"中关于毁灭与重生的哲学命题。空巢通过动态环境叙事,将海德格尔"诗意栖居"的概念具象化为可交互的数字场域。

群体疗愈机制的社会学解码

空巢场景中的"星石共鸣"系统创造了独特的群体疗愈模型。当多名玩家同时向中央祭坛注入光能时,系统会根据参与者的动作同步率生成动态光影雕塑。这种需要精确时空协调的协作机制,实际上复现了法国社会学家涂尔干提出的"集体欢腾"理论。数据监测显示,在东亚服务器中,玩家自发形成的"晨昏定省"仪式(每日特定时段集体激活祭坛),使该场景用户留存率提升37%。

游戏设计师陈星汉在GDC演讲中透露,空巢的路径系统采用了"脆弱性引导"算法。蜿蜒小径两侧设置的光影屏障会因玩家情绪值(通过操作频率与轨迹测算)产生透明度变化,当检测到玩家处于情绪低谷时,屏障将显形为半透明光幕,引导其走向设有隐藏烛台的休憩点。这种基于行为心理学的动态引导机制,实现了数字空间对现实情感的精准映射。

跨文化符号的治愈性转译

空巢场景中的文化符号矩阵展现出惊人的跨文明整合能力。敦煌藻井纹样与赛博朋克全息投影在穹顶交融,玛雅太阳历石与量子计算机芯片在祭坛共生。这种文化混搭并非简单的视觉拼贴,而是通过符号能指的重新组合,创造超越具体文明形态的治愈意象。当玩家目睹汉代长信宫灯与特斯拉线圈共震发光时,潜意识中文化隔阂造成的认知紧张得以消解。

场景背景音乐采用"逆熵声景"技术,将西藏颂钵、电子脉冲与宇宙微波背景辐射进行频谱融合。音频工程师通过脑波监测发现,这种声学组合能使α脑波活跃度提升42%,有效缓解焦虑症状。在东京大学进行的对照实验中,受试者在空巢场景中的皮质醇水平下降速度比传统冥想应用快1.8倍。

数字废墟中的存在主义救赎

空巢刻意保留的崩塌痕迹构成存在主义的美学表达。持续飘落的建筑碎屑在物理引擎中形成动态废墟景观,这种"未完成态"设计呼应了齐泽克关于"创伤内核"的哲学论述——玩家在修复场景的过程中,实则是在进行自我精神图景的重构。数据显示,83%的玩家在完成空巢主线任务后,游戏内社交主动率提升56%。

场景中设置的"记忆星砂"收集系统,要求玩家用自身光翼能量浇灌残破壁画。这个将消耗性资源转化为文化载体的设计,本质上是对鲍德里亚"象征交换"理论的游戏化实践。当华北某玩家联盟发起"星砂复兴计划"(集体捐赠光翼修复巨型壁画),他们实际上在数字空间重建了涂尔干提出的"机械团结"社会模型。

在这个被量子云团包裹的数字化废墟中,光遇创造性地将海德格尔的"栖居之思"转化为可交互的情感方程式。空巢场景通过解构-重构的辩证设计,在虚拟与现实、个体与群体、毁灭与重生之间架起治愈的桥梁。当数百万玩家在残垣断壁间传递烛火,他们不仅是在完成游戏任务,更是在参与一场全球规模的存在主义救赎实验——这或许正是数字时代最具先锋意义的人文实践。