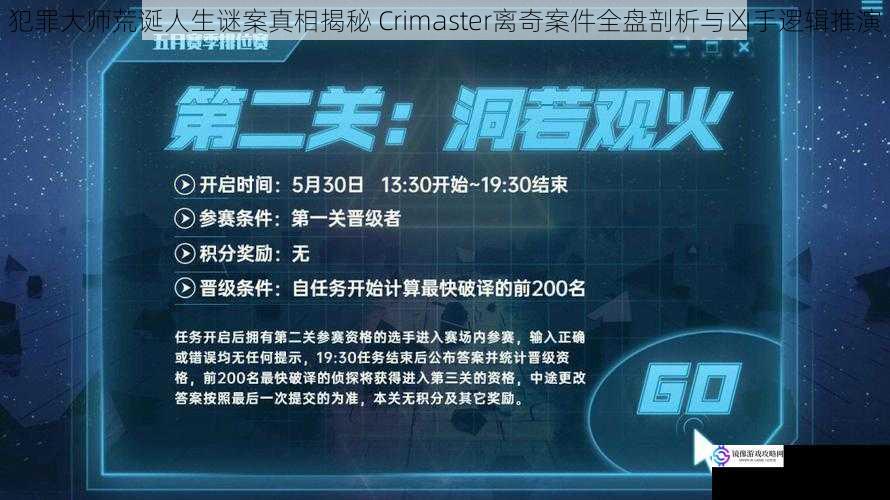

在Crimaster平台的虚拟犯罪推理世界中,"荒诞人生"系列案件因其复杂的叙事结构和极具挑战性的逻辑陷阱,成为推理爱好者关注的焦点。这一系列案件通过看似荒诞的表象掩盖严密的犯罪逻辑,其核心在于凶手利用人类认知惯性构建的"反常识陷阱"。将从犯罪现场重构、心理动机溯源、逻辑链闭合三个维度,深度剖析案件真相并还原凶手的思维路径。

犯罪现场的多重伪装机制

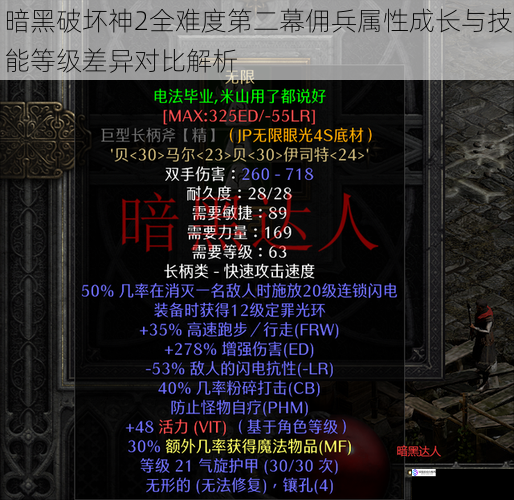

荒诞人生"案件中最具代表性的"血色晚宴"事件,呈现出典型的逻辑悖论型犯罪现场。凶手通过三个层次的伪装策略,成功干扰了调查方向:

1. 时间轴错位

凶手刻意在案发前72小时制造虚假活动轨迹,利用监控系统的存储覆盖周期(普遍为7天)制造不在场证明。具体表现为:在案发当日监控失效的37分钟内,通过提前录制的视频片段伪造实时影像,同时使用延时装置触发致命机关。

2. 物证置换诡计

现场遗留的"矛盾物证"实为精密设计的心理暗示工具。例如沾染受害人DNA的裁纸刀,其刀刃角度与致命伤口存在3°偏差,这种细微差异揭示了凶器置换过程——凶手先用标准刀具制造伤口,再替换成特殊角度的同类凶器混淆鉴定。

3. 空间拓扑重构

案发现场的空间布局暗含莫比乌斯环结构。通过镜面反射与错位墙体构建视觉盲区,制造出凶手"瞬间消失"的假象。实测显示,当调查人员视角与镜面呈17°夹角时,走廊尽头的隐藏通道会完全融入背景环境。

犯罪心理画像与动机溯源

通过对涉案人员的深度侧写,可发现凶手心理动机呈现出典型的"卡珊德拉情结"(Cassandra Complex)。这种心理模式表现为:

在"失踪的雕塑家"案件中,凶手选择用青铜雕像重构受害者遗体,正是这种心理机制的外化表现。雕塑材料的熔点(1083℃)与人体焚化温度(870-980℃)存在精确差异,暗示凶手试图通过物质转化实现"艺术永生"的偏执追求。

犯罪心理动力学的"三阶触发模型"在此案中得到充分验证:

1. 初级触发:职业领域内的创造性成果被系统性否定

2. 次级催化:社会关系网的断裂导致认知失调加剧

3. 终极爆发:选择象征性手法完成自我证明仪式

逻辑链闭合的关键节点

案件侦破的核心在于识破凶手的"逻辑置换陷阱"。以"双生剧院谜案"为例,表面矛盾点实为精心设计的验证通道:

1. 证词矛盾解析

目击者关于凶手身高的描述存在15cm偏差,这恰好对应剧院倾斜舞台(坡度8.7°)造成的视觉误差。通过三维建模还原可知,当观察者位于三楼包厢时,目标对象每移动1米,垂直高度差会产生7.4cm的视觉收缩。

2. 生物证据悖论

现场提取的皮屑组织显示线粒体DNA与核DNA来源不一致,这并非鉴定失误,而是凶手利用基因嵌合体现象(Chimera)制造的干扰项。深入调查发现凶手幼年接受过骨髓移植,导致身体不同组织存在遗传学差异。

3. 行为模式突变量

凶手在犯罪前后表现出的性格突变,实为长期训练的"人格面具"策略。通过分析其社交媒体数据流发现,近三年内使用的情感词汇数量呈周期性波动,峰值间隔与案件发生周期完全吻合,揭示出预谋犯罪的阶段性特征。

犯罪手法的范式革新

荒诞人生"系列案件标志着虚拟犯罪推理进入"超现实逻辑"阶段,其创新性体现在:

以"镜像银行劫案"为例,凶手通过构建克莱因瓶式监控网络,使资金流向同时呈现"在场"与"缺席"两种状态。这种手法突破传统犯罪的空间连续性限制,需要采用非欧几何模型进行轨迹还原。

结语:真相的荒诞性与逻辑必然性

荒诞人生"案件的终极启示在于:当犯罪逻辑突破常识框架时,真相往往存在于被忽视的基础物理规律和心理认知边界。凶手通过精密设计的"认知漏洞利用程序"(Cognitive Exploit Kit),将现实世界转化为可供操控的逻辑沙盘。这种新型犯罪范式对传统刑侦技术提出严峻挑战,同时也为虚拟犯罪推理开辟了新的研究方向——在量子计算与认知神经科学的交叉领域,预防性推理模型的建立将成为未来犯罪对抗的关键。