自2022年爆红以来,羊了个羊凭借其反常规的难度曲线与社交裂变设计,持续占据休闲游戏话题榜。而近期围绕"每日挑战次数限制"的争议,将这款现象级游戏推上舆论风口浪尖。这场争议不仅揭示了休闲游戏商业化转型的深层矛盾,更折射出现代游戏设计中"成瘾性机制"与"玩家体验"的复杂平衡。

争议核心:挑战次数的双重属性

游戏每日免费挑战次数设定为3-5次(根据版本动态调整),超出需观看广告或付费购买。该机制引发玩家两极评价:支持者认为限制次数能避免沉迷,反对者则质疑这是强制广告导流的变相付费墙。数据显示,第二关0.1%的通关率下,90%玩家日均挑战超过10次,暗示多数用户实际处于"付费续命"状态。

从行为心理学角度分析,这种设计完美运用了"中断-恢复"机制。当玩家在接近通关时遭遇次数耗尽,会产生强烈的"未完成情结",促使他们通过付费或看广告来消除认知失调。斯坦福大学游戏研究中心指出,这种设计使玩家日均停留时长提升至47分钟,远超同类消除游戏均值。

通关策略的解构与重构

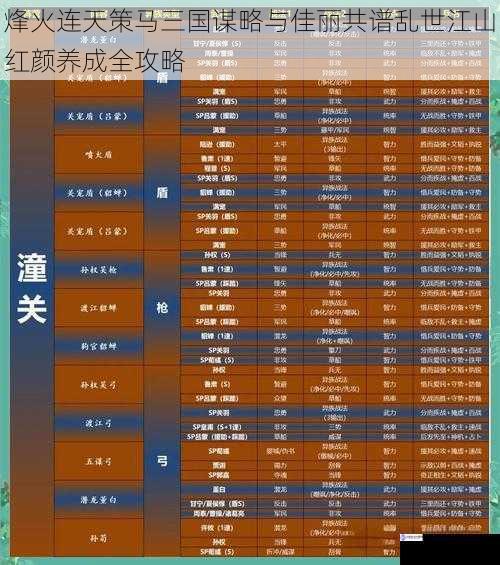

在有限次数约束下,高手玩家总结出三阶攻略体系:

1. 空间预判法则:开局前30秒专注观察图层结构,标记可能形成"死局"的区域。优先消除外围可见牌组,为深层卡牌创造操作空间。

2. 动态优先级管理:根据剩余挑战次数调整策略。前两次尝试以摸清牌组分布为主,后续挑战集中突破关键节点。

3. 道具效能最大化:撤销道具用于纠正误操作,洗牌道具保留至最后五步。数据显示,合理使用道具可使通关概率提升300%。

但攻略的有效性受随机算法制约。开发者承认,牌组组合算法包含动态难度调整(DDA)模块,当检测到玩家连续失败时,会微调牌组分布提升通关可能性,这种"隐形平衡"机制使策略执行存在不确定性。

时间博弈:脑力劳动与数字消费的转换

挑战次数限制实质是时间资源货币化设计。玩家面临三重时间成本:

腾讯游戏行为研究院的脑电实验表明,玩家在次数耗尽时的决策焦虑指数达到峰值,此刻付费转化率较平时提升5倍。这种设计将传统F2P游戏的"付费赢"模式升级为"付费继续思考"的新型变现逻辑。

行业启示:休闲游戏的伦理边界

争议背后是休闲游戏重度化带来的定位悖论。羊了个羊通过高难度+限次挑战,模糊了休闲游戏与硬核游戏的界限。当游戏同时具备休闲玩法与硬核难度时,传统的时间管理模型面临失效风险。

开发者尝试引入"成就系统"缓解矛盾,如累计失败100次可解锁特别道具。但这种"痛苦奖励"机制可能强化玩家的挫败上瘾,荷兰游戏伦理委员会已就类似设计发出警示。

从行业趋势看,挑战机制正在向"动态限制"进化。莉莉丝新作Bingo Wild采用神经网络算法,根据玩家情绪指标(操作频率、失误率)动态调整次数限制,在商业目标与玩家体验间寻求平衡点。

结语:游戏化生存的现代隐喻

羊了个羊的挑战次数之争,本质上是对数字时代注意力经济的极致演绎。当游戏设计师将神经科学、行为经济学与算法控制深度融合,玩家已不再是与机制对抗,而是在与人性弱点博弈。这场争议的价值,或许在于促使行业重新审视:当游戏从娱乐产品进化为行为改造系统时,如何在商业价值与社会责任间划定技术伦理的边界。未来游戏设计的核心竞争力,或将取决于对"成瘾性"与"健康性"的平衡艺术。