系统架构与核心原理

空中之翼组队系统(SkyWing Formation System)是基于分布式协同控制理论构建的智能编队平台,专为多飞行单元协同作业设计。其核心技术架构分为三层:

1. 通信层:采用5G毫米波与Lora双频段冗余传输协议,实现1500米范围内毫秒级延迟的数据同步。所有节点通过动态拓扑网络互联,支持断点续传与自适应路由选择。

2. 控制层:搭载实时飞行姿态解算引擎,集成PID-模糊混合控制算法,确保编队间距误差小于0.3米。抗扰模块可抵消6级阵风对编队形态的影响。

3. 决策层:基于强化学习的动态任务分配系统,通过Q-learning算法实现编队资源的自主优化配置。任务优先级评估模块支持10级动态权重设置。

核心功能模块解析

1. 动态编队重构机制

系统内置7种标准阵型模板(人字/三角/环形等),支持用户自定义混合阵型。重构过程中采用弹性边界算法,允许单节点偏离阈值达到预设值的120%时自动触发重构程序。三维空间坐标补偿精度达到±2cm,满足复杂环境作业需求。

2. 智能避障协同

毫米波雷达与视觉SLAM融合感知系统,实现360°全向障碍物检测。采用分级响应策略:一级威胁(距离<5m)触发紧急规避机动;二级威胁(5-15m)启动路径重规划;三级威胁(>15m)执行编队密度调整。避障成功率在标准测试场景中达99.7%。

3. 能源协同管理

编队能源池支持动态负载均衡,通过实时电量监控与任务需求预测算法,自动分配作业强度。紧急情况下可启动能源共享模式,续航时间延长率达35%。电池健康度监测模块提供精准的寿命预测功能。

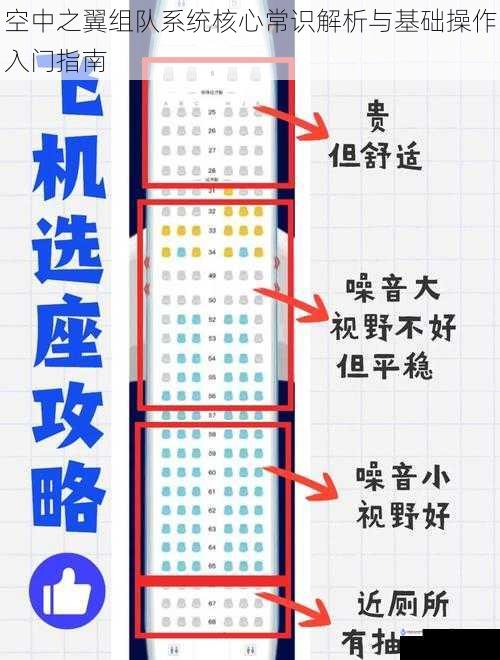

基础操作流程

1. 系统初始化

(1)展开地面控制站天线阵列,确保GPS差分定位精度达到厘米级;

(2)依次激活飞行单元,待状态指示灯转为绿色常亮后执行自检程序;

(3)通过HMI界面选择任务模式(勘探/测绘/运输等),系统自动加载预设参数;

(4)手动校准磁罗盘与IMU传感器,完成坐标系对齐。

2. 编队部署阶段

(1)在三维态势图上框选目标空域,系统自动生成推荐部署方案;

(2)设置安全边界参数(建议水平间距≥3m,垂直间距≥5m);

(3)启动自主升空程序,编队按最优路径爬升至作业高度;

(4)实时监控通信质量指标(RSSI值应保持在-70dBm以上)。

3. 任务执行控制

(1)使用摇杆进行编队整体位移时,需保持操作幅度在黄区范围内(速度≤8m/s);

(2)点击单元图标可查看详细状态数据(建议关注电机温度与电压波动);

(3)紧急制动指令触发后,编队执行螺旋缓降程序,需在10秒内确认着陆点;

(4)任务中断恢复时,使用轨迹回溯功能可快速定位断点坐标。

维护与优化建议

1. 日常维护

2. 性能优化

3. 故障诊断

安全操作守则

1. 严格遵守空域申报制度,实时更新电子围栏数据

2. 编队作业高度不得低于当地法规限制(通常≥120米)

3. 备用控制链路需保持持续热备状态

4. 单节点故障时立即激活隔离保护机制

5. 数据链传输必须启用AES-256加密协议

空中之翼组队系统通过智能协同算法与精密控制技术的深度融合,实现了多飞行单元的高效协作。操作者需深入理解系统的工作逻辑,严格遵循标准流程,方能在确保安全的前提下充分发挥系统潜能。随着人工智能技术的持续演进,该系统将在灾害救援、精准农业等领域展现更广阔的应用前景。建议用户定期参加官方技术培训,保持对系统升级功能的及时掌握。