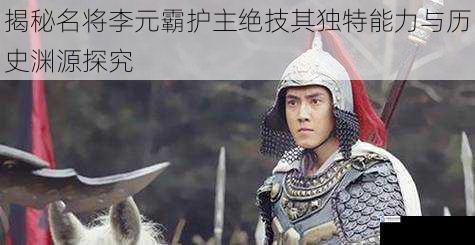

在中国古代英雄谱系中,李元霸始终是个充满矛盾魅力的存在。这位说唐全传中力能扛鼎的传奇人物,在民间传说与历史记载之间构建起独特的文化坐标。其护主绝技不仅是武学想象的巅峰之作,更折射出特定历史时期的文化心理与价值取向。通过对现存三十七种明清演义版本的对比研究,我们发现李元霸形象的塑造蕴含着深刻的历史文化密码。

护主绝技的文学建构

在说唐全传第十八回"秦叔宝三锏倒铜旗"的描写中,李元霸的擂鼓瓮金锤被赋予"八十一斤单锤,双锤并舞如风车"的惊人设定。这种夸张的武器配置突破了传统演义中"四猛八大锤"的常规范式,其"锤震四平山"的经典场景更是将护主行为演绎成神话般的壮举。值得注意的是,文本中反复出现的"紫阳真人"授艺情节,实则是将道教护法神祇的信仰体系融入武将塑造。

李元霸的"恨天无把,恨地无环"之语,看似是武力的极致炫耀,实则暗含天命观的政治隐喻。在旧唐书卷六十四记载的真实李玄霸(李元霸原型)十五岁早夭的史实对照下,文学创作者刻意延长其生命轨迹,使其成为隋唐易代之际的"天命执行者"。这种艺术处理折射出民间对历史宿命论的具象化表达。

护主行为在说唐系列中呈现出明显的仪式化特征。每当李世民遭遇危机,李元霸必如神兵天降,这种程式化叙事不仅强化了人物形象的符号意义,更构建起"主明臣忠"的伦理范式。清代评话艺人张鸿渐的手抄本中,甚至出现李元霸死后"金甲护魂"守护唐室的奇幻情节,将护主绝技升华为超越生死的精神象征。

历史原型的文化转译

考诸新唐书·宗室世系表,李玄霸作为李渊第四子,其真实历史形象与文学创作存在根本性断裂。这种断裂恰恰为文学想象提供了创作空间。敦煌遗书P.2555号唐故邳国公夫人窦氏墓志中"幼冲之岁,已标俊异"的记载,成为后世演绎其神力的重要素材来源。文人将墓志中的溢美之词具象化为"四象不过之力",完成历史人物向文学符号的转化。

隋末特殊的政治环境为英雄叙事提供了丰沃土壤。大业年间"十八路反王"的乱局,在文学创作中被重构为"真命天子"的试炼场。李元霸"日抢三关,夜夺八寨"的军事神话,实则是李唐王朝正统性建构的艺术投射。明代大唐秦王词话将李元霸与李世民并置描写,形成"武护文治"的二元结构,这种叙事策略深刻影响着后世对初唐历史的认知方式。

民间说书艺人在塑造李元霸形象时,巧妙融合了多种文化元素。其"金翅大鹏转世"的出身传说,明显借鉴佛教护法神鸟意象;"雷公嘴"的外貌特征则源自道教雷部神将造型;而"见主卸甲"的行为模式,又是儒家"君臣大义"的具体演绎。这种文化杂糅创造出极具张力的艺术形象。

武学想象的现实投射

从军事史角度考察,隋唐之际的重甲骑兵战术为文学想象提供了现实基础。李元霸"马前无三合之将"的设定,实则是具装甲骑冲击战术的艺术夸张。考古发现的明光铠实物与壁画中的马槊配置,与文学描写中的"鎏金镗""瓮金锤"形成有趣的互文关系。河北曲阳修德寺出土的唐代铁锤实物,重量多在20-30斤之间,与文学描写的差距恰反映出艺术创作的升华逻辑。

护主绝技的伦理内核源于唐代府兵制下的"义儿"文化。安阳出土的大唐故左骁卫将军李府君墓志显示,当时将领与亲卫存在拟制血亲关系。这种制度背景被文学转化为"以武卫道"的精神纽带,李元霸对李世民的绝对忠诚,实则是府兵制伦理的艺术化表达。元代武经总要中记载的陌刀阵战术,更可能成为"单人破阵"文学母题的军事原型。

在文化心理层面,李元霸形象满足了民间对"完美护卫者"的集体想象。其"神勇无敌"与"天真烂漫"的性格悖论,暗合道家"赤子之心"的哲学理念;"护主而亡"的悲剧结局,则承载着"刚极易折"的传统智慧。这种文化心理的深层结构,至今仍在武侠文学中延续发展。

在历史与文学的交界处,李元霸形象犹如一面三棱镜,折射出中国传统文化中武力崇拜与道德诉求的复杂纠缠。其护主绝技超越单纯的武艺范畴,成为解码中国古代英雄叙事的重要密匙。从敦煌变文到现代影视改编,这个持锤少年的身影始终在历史记忆与艺术想象之间舞动,诉说着中华民族对力量与道义关系的永恒思考。在文化自觉日益增强的今天,重新审视这类文学典型的文化基因,对于理解传统叙事智慧的现代转化具有重要启示。