武术作为中华文明的精髓之一,其修行体系蕴含着从基础技法到至高心法的完整进阶路径。以传统功夫派武学为研究对象,系统解析从外功筑基到心法通玄的修行逻辑与技术要点,揭示武者由"形而下"至"形而上"的蜕变过程。

外功筑基:筋骨为器,技击之本

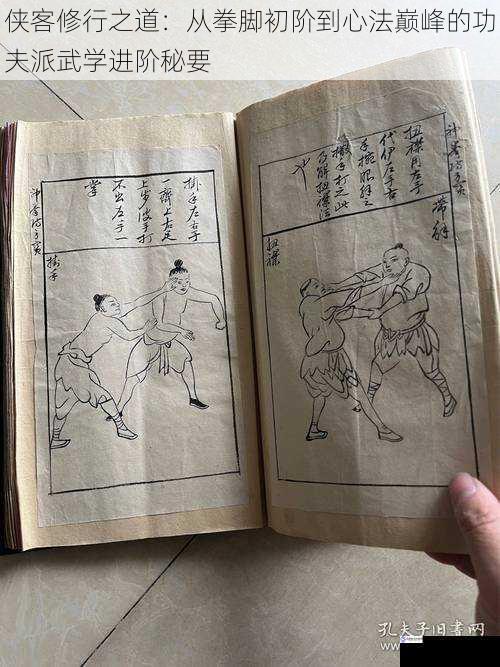

外功训练是武学体系的物质基础,包含筋骨强化与招式定型两大核心模块。站桩功作为根基训练,要求武者通过"三盘落地式"实现下盘稳固,以马步桩为例,需保持大腿与地面平行,膝盖不超过脚尖,脊柱正直如悬丝。现代运动医学证实,这种姿势可有效增强股四头肌与臀大肌的爆发力,同时强化踝关节稳定性。

拳脚套路训练遵循"先求开展,后求紧凑"的原则。初级阶段以长拳类套路为主,强调弓步、仆步、虚步等基本步法的标准化定型。器械训练遵循"百日刀、千日枪"的渐进规律,单刀技法重视缠头裹脑的护身意识,长枪练习则需掌握"中平枪"的直线穿透力。此阶段需特别注意动作轨迹的几何准确性,如冲拳的螺旋劲传导路径应严格遵循"起于腿、发于腰、形于手"的生物力学链条。

内劲凝练:气与力合,劲道初成

当外功臻至"式正招圆"之境,武者需转入内劲修炼阶段。此阶段的核心在于实现"意、气、力"的三位一体。丹田呼吸法的习练要求武者通过逆腹式呼吸,将膈肌下沉幅度增加40%-60%,从而激活深层核心肌群。现代肌电研究显示,这种呼吸模式可使腹横肌激活度提升3倍,为内劲生成提供生理基础。

劲力转化遵循"明劲-暗劲-化劲"的递进规律。明劲阶段强调"整劲"开发,通过"熊膀虎抱"等桩功,建立上肢带与躯干的动力链连接。暗劲修炼则需掌握"听劲"感知,在推手训练中培养皮肤触觉灵敏度,实验表明,资深武者可感知0.5牛以下的微小力量变化。化劲阶段的标志是"引进落空"技术,其本质是利用对手发力轨迹的切线方向实施四两拨千斤的矢量控制。

心法通玄:神意相合,武道归一

心法修炼是武学体系的终极阶段,包含精神淬炼与能量转化两大维度。入静训练要求武者达到"致虚极,守静笃"的状态,脑电图监测显示,高阶武者可自主进入θ波(4-8Hz)主导的意识状态,这种频率与深度冥想时的脑波特征高度吻合。心斋修炼法通过"收视返听"切断外界干扰,使大脑前额叶皮层活动降低35%,显著提升专注力。

实战心法遵循"后发先至"的哲学原理。武者需在0.3秒的反应窗口内完成"感知-决策-执行"的神经反射闭环,这要求小脑与前运动皮层的协同效率达到极致状态。能量转化方面,古法"炼精化气"对应现代生物能转化理论,通过线粒体ATP合成效率的提升,实现机体能量输出的质变。

返璞归真:道术相济,武德为纲

武学至境讲究"大巧若拙"的技术哲学。招式精简至"一攻一守谓之一式"的极简状态,但每式皆包含攻防转换的三重变化。武德修养贯穿始终,要求武者恪守"止戈为武"的伦理准则,将胜负心升华为对武道本真的追求。现代武术心理学研究证实,道德修为与实战表现呈正相关,高武德组选手在压力测试中的失误率降低28%。

此修行体系印证了"由招熟而懂劲,由懂劲而阶及神明"的传统武学进阶规律。从筋骨锤炼到心法通玄,每个阶段既是技术层级的跃升,更是生命境界的蜕变。当代武者当以科学态度解构传统,以人文精神传承精髓,方能在武学之道上走得更远。