火山活动是地球自然现象的重要组成部分,但对于生活在火山周边地区的幼儿而言,其潜在风险需要得到系统性关注。针对3-6岁儿童群体,建立科学的安全教育体系与应急响应机制,是保障其生命安全的关键举措。将从火山知识普及、安全行为规范、应急演练设计及心理干预策略四方面展开解析,为幼教工作者提供专业指导。

火山知识基础教育:构建认知框架

针对幼儿认知特点,需以具象化方式传递火山核心知识。建议采用以下分层教学方法:

1. 现象描述与感知启蒙

通过火山喷发动画、实物模型(如小苏打与醋模拟喷发实验)等直观形式,帮助儿童理解"岩浆"、"火山灰"、"气体"等基本概念。避免使用专业术语,改用"地球打喷嚏"等拟人化表达,降低理解难度。

2. 风险类型分级认知

将火山灾害分为"可见危险"(如熔岩流)与"隐形危险"(如有毒气体),通过气味识别训练(使用安全替代物模拟硫磺味)、视觉标志辨认(火山灰沉降观察实验)建立风险分级意识。

3. 预警系统具象化教学

将火山预警级别转化为儿童可理解的信号系统。例如:绿色代表"安全游戏时间",黄色对应"准备集合",红色要求"快速行动"。结合声光警报模拟训练,强化信号与行为的条件反射联系。

安全行为准则:建立标准化操作流程

基于幼儿行为特征,制定可操作的安全规范:

1. 空间安全三原则

2. 呼吸防护专项训练

开展"憋气比赛"游戏(持续时间控制在3秒内),教授快速用衣袖遮挡口鼻的技巧。通过角色扮演,模拟在火山灰环境中寻找清洁空气区域的过程。

3. 群体互助机制建设

推行"安全伙伴"制度,每两名幼儿组成互助小组,通过"手拉手过火山"等情景游戏培养团队应急意识。特别关注行动迟缓儿童,为其指定教师辅助责任人。

情景化应急演练设计

定期演练需兼顾实效性与儿童心理承受力:

1. 多模态演练体系

2. 游戏化训练模块

开发"火山警报大闯关"系列游戏,将疏散流程分解为"识别警报-穿戴护具-路线选择-安全抵达"四个关卡,采用积分奖励制提升参与度。

3. 教具创新应用

使用AR技术创建虚拟火山环境,让儿童在可控范围内体验灾害场景。配合震动地板模拟地震前兆,训练多感官应急反应能力。

心理干预与长效教育机制

火山安全教育需建立心理建设与知识巩固的双重机制:

1. 恐惧情绪疏导策略

2. 知识巩固循环系统

3. 教师能力建设

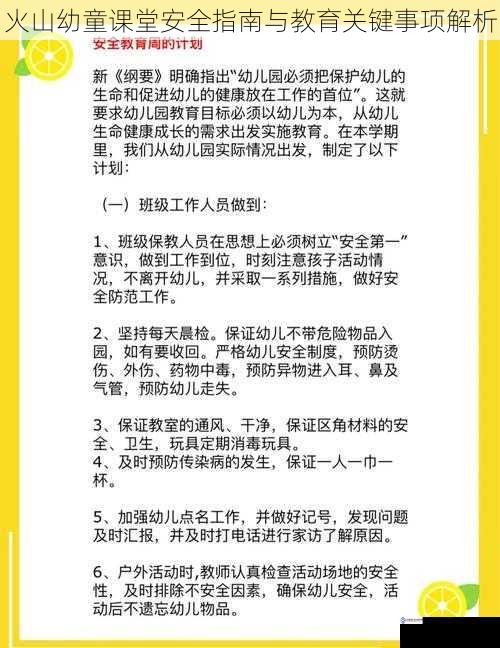

要求保育人员掌握基础急救技能(如粉尘入眼处理),定期参加火山监测机构组织的专题讲座,确保知识体系与时俱进。

家校协同防护网络

建立多方联动的安全教育生态:

1. 家庭应急包定制

指导家长准备儿童专属应急物资,包含:防尘面罩(小号)、反光背心、身份识别手环、安抚玩具等。定期检查更新物品保质期。

2. 社区资源共享

与当地消防部门合作开发幼儿安全教育资源包,利用社区公告栏发布火山预警图解说明。

3. 数字平台应用

建立家校火山安全信息共享群组,实时推送空气质量监测数据,制定家庭应急预案模板供家长参考。

火山地区的幼儿安全教育需要兼顾科学性与适龄性,通过知识传递、行为训练、心理建设的立体化方案,将风险意识转化为可操作的生存技能。教育工作者应持续关注火山学研究进展,动态优化教学内容,最终实现"知险不惧、遇险能应"的教育目标。这不仅关乎个体生命安全,更是培养未来公民科学素养与应急能力的重要实践。